Entre ríos de tinta

Por Angel Berlanga

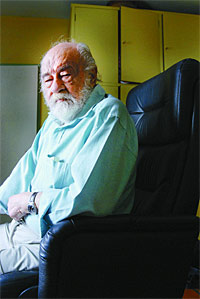

“¿Le molesta que fume?”, pregunta Juan José Manauta un instante antes de prender el primero de los tres cigarrillos que serán humo y ceniza antes de que termine la entrevista; entrevista a propósito de la publicación de sus Cuentos completos, cinco libros editados entre 1961 y 1999 ahora reunidos, por primera vez, en el volumen que acaba de compilar la Universidad Nacional de Entre Ríos. Este hombre nació en Gualeguay el 14 de diciembre de 1919, cuyos textos son difíciles de encontrar en las librerías, solía escribir sobre amores rotos y pobrezas, hambre, y no parece ducho en estrategias para llamar la atención, asuntos que tal vez tengan que ver con una pregunta que resonó varias veces antes de pautar el encuentro: “¿Vive Manauta?” Bueno, sí: son las once de la mañana y acaba de desear salud y de tomarse un trago de vino blanco de un vaso que transpira frío sobre un escritorio que sostiene La música del azar, de Paul Auster, lo que lee por estos días. “Sigo escribiendo cuentos, pero con mucha parsimonia –dice con la voz ronca–. De pronto uno piensa ¿qué más voy a decir? Me pregunto si no habré escrito de más. En un momento de mi vida o escribía o me moría, tenía una necesidad casi visceral de expresarme, contar, narrar. Tal vez vuelva, no lo sé. García Márquez mismo ha dicho hace poco que no va a escribir más. Yo nunca fui un best seller, pasaron muchos años sin que mis libros tuvieran repercusión alguna, por eso me pareció una rareza que la universidad entrerriana quisiera reeditarme. Y ahora no sé: la primera repercusión es usted. Pero ya le digo, escribir para mí ya no es conflicto, se me ha pasado la urgencia. De modo que leo, eso sí. Y vivo.”

Manauta se recibió de maestro en Gualeguay, de profesor de letras en La Plata y de escritor en Buenos Aires, donde vive desde 1942. Un año antes se había afiliado al Partido Comunista y poco más de medio siglo después ganó un juicio contra la Federación Rusa porque luego de trabajar 28 años como redactor de la revista Novedades de la Unión Soviética no le habían hecho los aportes laborales. Luego de un par de libros que considera algo fallidos –La mujer del silencio y Los aventados–, en 1956 publicó Las tierras blancas, una novela premiada y traducida, destacada por la crítica y transformada en película por Hugo del Carril, reeditada por última vez en 1997 y considerada un clásico por Abelardo Castillo. Este libro cifra las notas predominantes en la narrativa de Manauta: la pobreza, la explotación, los afectos machacados y el territorio de Entre Ríos, notas que también predominan en estos Cuentos completos. El volumen agrupa los libros Cuentos para la dueña adolorida, Los degolladores, Disparos en la calle, Colinas de octubre y El llevador de almas; dos relatos “sueltos”, “Ajenjo para tres” y “Primavera sin alcohol”; y un puñado de textos, cartas y fotos: ahí están Raúl González Tuñón, Nicolás Guillén, Isidoro Blaistein, Pedro Orgambide. “Está dicho que Manauta es un poeta con sensibilidad humana” –anotó Juanele Ortiz–. Yo diría simplemente con sensibilidad. Y que su elegía no está sólo en relación con la soledad del paisaje y con un sentimiento ya más personal, por más abierto e iluminado, de su propia soledad, sino también con el drama silencioso de los desheredados. Pero es una elegía viril y cruzada de esperanza.”

En el Dentre del libro anota que lo llamaron realista con un tono peyorativo. ¿Por qué cree que ese tono suele adosarse al realismo?

–Supongo que se debe a que el realismo ha pasado de estar de moda. Aunque no hay más forma que ésa para que el escritor vincule la realidad con la gente menos instruida. Pero no me ofendió que me dijeran eso, eh: me hizo reaccionar. Es como si me hubiera picado un mosquito y me rascara. Releer a Balzac o a Hemingway para mí es un regocijo. Yo sostengo que un escritor no empobrece ni enriquece lo que ha escrito con algo que pueda decir después. Lo escrito, escrito está, y chau.

¿Sigue pensando que el cuento es el género más difícil?

–Sí. Porque un cuento es un círculo cerrado, una piedra que cae en un estanque y provoca círculos concéntricos referidos al lugar del impacto. Y cuando se termina tiene que caer otra piedra y uno debe imaginarse todas las nuevas ondas que generará, las que se ven y las que subyacen.

En el conjunto de sus cuentos, ¿en qué nota mayor evolución?

–Aunque algunos de los primeros son mejores que los últimos, creo que ha habido una evolución, sí. El lenguaje se fue enriqueciendo, tuve mayor responsabilidad en la elección de las palabras, en la estructura. Con la llegada de los años el trabajo de elaboración fue más asiduo, más prolijo. La juventud me impulsaba a sacar, a producir, y los años a reflexionar.

¿Y a qué conclusiones llegó?

–Le doy un ejemplo. Cuando publiqué Los aventados, Bernardo Verbitsky me hizo una crítica respetuosa pero severísima. A mí me dolió, me hizo sangrar, porque era alguien muy respetado y un gran escritor. Me señalaba que la novela era esquemática, que me había dejado tentar por la anécdota, que era demasiado periodística, que se notaba que tenía medios lingüísticos y culturales y no había trabajado el material, al que había largado así, crudo. La verdad duele. Pero tuve la suerte de encontrarlo y de decirle “vea, usted me castigó duro, pero lo que me dijo es cierto y me ha servido”. Cuando me puse a escribir Las tierras blancas, cada vez que tocaba las teclas me acordaba de don Bernardo. No sé por qué le conté todo esto.

Como ejemplo de sus reflexiones sobre la escritura, ¿no?

–Cierto. Bueno, también se da lo opuesto: de pronto me ha salido un cuento con mucha facilidad, dos días y ya está. Pero yo pienso que los mejores son los que permanecen en el horno un buen tiempo y salen cocinaditos. No hay reglas, me parece.

En contraposición con el ejemplo de Verbitsky, usted ha dicho que Juanele Ortiz fue demasiado benévolo en sus comentarios sobre su primer libro de poemas.

–Además de ser un gran poeta, Juanele era muy bondadoso. Una especie de santo, en el sentido moral de la palabra, no en el religioso. Un hombre austero como nadie, y generosísimo. Su amistad me hizo mucho bien. El crítico rígido puede ser útil, pero a veces el crítico bondadoso también, y lo que hacía Juanele era animarme a escribir y estudiar; él habló con mis padres para que me dejaran venir a estudiar literatura. “Va a la mejor facultad del mundo”, les dijo. Nos tratamos mucho mientras los dos vivimos en Gualeguay; luego, cuando él se fue a Paraná, fui a visitarlo alguna vez.

¿Se define como un moralista?

–Hay un componente de eso en toda mi personalidad, sí. Y supongo que eso se transmite a lo que uno escribe. ¿Por qué me pregunta?

Leí una declaración suya sobre eso, apenas lo mencionaba. Y al leer sus cuentos me pareció que había un reflejo de eso.

–Sí, hay un componente ético, o moralista, si usted quiere llamarlo así, en mis cuentos. Supongo que tiene que ver con la vida que a uno lo rodea, con los avatares del mundo. No niego eso, ni me avergüenza.

Lo asocio, también, con la pobreza y la miseria como tema de muchos de sus cuentos.

–El aspecto social sí, claro, está presente. Supongo que mi ideología, aunque no en forma directa ni flagrante, está presente.

Otro tema muy presente es el de los amores rotos.

–Pocas veces he escrito sobre amores triunfales. Los verdaderos amores son los imposibles. Los más auténticos, entrañables, profundos y sufridos son los amores imposibles. Aunque yo no me puedo quejar. Incluso a esta edad tengo una compañera a la que amo profundamente. Pero eso no deja de suscitar, en la imaginación, amores imposibles.

¿Qué diría que hay, ahí?

–El deseo de lo que no se tiene. El sentirse satisfecho no es un estado recomendable para un escritor o para cualquier artista. No tener excita la imaginación, las ganas de tener, de manotear: a veces así se acierta con la verdad.

Lleva 65 años viviendo en Buenos Aires, pero se siente más entrerriano que porteño.

–Soy una hidra de dos cabezas. Sin hablar de Sarmiento, soy porteño en las provincias y provinciano en la ciudad. Pero sí, mis raíces lingüísticas, culturales y sentimentales están en Entre Ríos, concretamente en Gualeguay. De donde eran Juanele, Mastronardi, Veiravé.

¿Qué rasgos implica eso?

–El lenguaje entrerriano tiene características particulares: es una especie de isla. Durante décadas no hubo túneles ni puentes, era difícil llegar. A veces un viaje a Gualeguay desde acá duraba doce horas: ahora cuesta tres. Durante mi infancia Buenos Aires estaba lejos, y eso incluía también al lenguaje. En ese sentido, Entre Ríos fue lingüísticamente autosuficiente durante muchos años. Le doy un ejemplo sencillo: a un pan que acá le llamamos felipe, allá le llamamos telera. Es un término que viene de España, directamente. Esa palabra quedó en Gualeguay, nomás. Bueno, yo creo que esa característica geográfica le impuso al entrerriano cierta autonomía, autosuficiencia cultural. Probablemente eso esté patentizado en mis textos: no es algo que yo haya querido evitar. Pese a lo que digo, he escrito muchísimas cosas sobre Buenos Aires, porque amo a esta ciudad.

¿Por qué no volvió?

–En principio, en 1944 me detuvieron por comunista y cuando salí de la cárcel me dijeron que no podía volver a la provincia. Después aquí encontré formas de vida, aunque nunca pude ejercer la profesión de la que me había graduado en la facultad. Me fui acostumbrando y quedando por una mezcla de necesidad y de inercia. Siempre volví a Gualeguay, sobre todo con el recuerdo, porque la memoria es una gran ayuda para el escritor. El recuerdo –y no digo la nostalgia– me ayudó en la escritura de algunos textos rescatables de mi literatura que tal vez no hubiera elaborado tanto de haber seguido viviendo allá.

Es cierto: no son nostálgicos sus relatos.

–Sí, son evocativos. Lo que ayuda es la memoria, no la nostalgia. La nostalgia tal vez bloquee y tiña los textos de una blandura no recomendable.

¿Cuál fue la época más feliz de su vida?

–Los próximos años. No sé cuántos quedan, pero creo que los próximos.

¿Y hacia atrás, en el recuerdo?

–Ah, mi infancia. Hay un cuento mío que se llama “Pequeña memoria” en el que digo que fui un niño feliz. Fui el mayor de seis hermanos y mi madre fue la mayor entre doce; como fue la primera en casarse, fui el primer hijo y nieto. Me mimaban mi madre, mis abuelos, mis tíos, los vecinos. Fui un niño malcriado, lo reconozco, pero eso me hizo más bueno que malo: como recibía bondad, no tenía más remedio que devolverla. Eso configuró una infancia feliz, no obstante la confrontación con los niños de la escuela que dirigía mi madre, que padecían hambre, marginalidad, exclusión. La comparación surgía naturalmente: si yo tenía diez centavos compraba caramelos, si los tenía mi amigo compraba galleta. Mi madre les daba de comer en la escuela, para que pudieran aprender. Como pasa ahora, igual.

¿Qué época como escritor recuerda con más cariño?

–(Vacila.) Cuando salí de la facultad. Estaba un poco desolado porque no podía ejercer como profesor y tenía que trabajar, porque mis padres no eran ricos. Ahí fue cuando la literatura obró en mí un papel restañador: empecé a escribir Los aventados con el gusto estragado por el apuro, la ansiedad de decir ah, encontré un tema, y largarlo lo más pronto posible. Luego vino el episodio con Don Bernardo y entonces, al escribir Las tierras blancas, experimenté una felicidad menos juvenil y más reflexiva.

¿Qué le dio y qué le quitó el Partido Comunista?

–Me dio mucho más de lo que me quitó. Me dio la posibilidad de conocer más profundamente la realidad. Gracias a la militancia tuve que ocuparme, por ejemplo, del problema de la vivienda, que era anterior a las villas miseria, cuando los conventillos reventaron y en una pieza vivían dos familias que tenían que turnarse para hacer el amor. Pude percibir ése y otros aspectos de la realidad por ser militante. Tal vez me quitó tiempo. Pero como dice el proverbio chino, uno tiene todo el tiempo. Y tal vez aquello que parecía distraerme de mi trabajo en el escritorio, en realidad, me estaba enriqueciendo. El partido en parte estimuló mi vocación por la vida.

¿Y cómo fue esa experiencia de hacerle juicio a la Unión Soviética?

–Ah, no dudé un instante: si algo aprendí en el PC es que las relaciones laborales deben ser sagradas. Los derechos del trabajador son inalienables, aunque se trate de la Unión Soviética. Ya se vio después qué pasó allá: eso me quitó todo escrúpulo para demandarlos. Y gané el juicio. Aunque me costó encontrar un abogado que me representara.

Fue una decepción para usted la evolución del comunismo.

–Una ruptura y una decepción, porque era una falsificación del socialismo. Yo sigo siendo marxista. Los soviéticos ensuciaron y desprestigiaron la idea del socialismo, que para mí sigue siendo la mejor manera de vinculación y organización, la más justa. La Unión Soviética le dijo al mundo “esto es un fracaso, no sirve”. Y no es así.

¿Cuándo empezó a ver que eso andaba mal?

–Ya en la década del ’60. Nunca fui dirigente, siempre soldado de filas. Ya en esa época empecé a sospechar, a dudar, a tener discusiones. Nunca fui sancionado por el partido. Me fui alejando de a poco. Pero nunca me expulsaron, ni me fumigaron. Ni yo tampoco a ellos.

¿Se ha sentido vanguardista en algún momento?

–No precisamente. Sé que he arriesgado, pero la vanguardia significa asumir los mayores riesgos. Tal vez me hubiera gustado serlo; en algún momento tuve el impulso, pero probablemente no me animé o no tuve la fuerza expresiva.

¿Cuándo fue ese momento?

–Cuando tuve que escribir una novela llamada Papá José. Algunos dijeron “ah, sí, por Stalin”; una cosa absurda. Tuve grandes discusiones. El protagonista es un militante comunista, solterón, que a los cincuenta años encuentra el amor, una muchacha. Pero como ella luego se enamora de otro, algunos correligionarios me lo criticaban: decían que desprestigiaba la militancia. “Cómo que resulta un amor fallido. Caramba.” A la vez, en la historia el hijo de la muchacha lo adopta, él se gana el amor del nene, de ahí el título del libro. Discutí con el editor, tuve que buscar otra editorial. En cuanto al vanguardismo, nunca quise ser hermético. Tal vez sin quererlo, la vanguardia va tan adelante que de pronto no se entiende. Por temor a ser hermético, quizá no fui vanguardista.

¿A qué cuentista argentino destacaría?

–Enrique Wernicke es el mayor cuentista argentino. Desde lo estilístico, desde lo imaginativo. Era un gran novelista, también: La ribera, para mí, es lo mejor que se ha escrito en la Argentina.

¿Qué le parece el libro de Auster?

–Todavía no lo terminé. Me gusta. Aunque un poco me cansó. Pero lo estoy leyendo con curiosidad y atención.

¿Ha leído a escritores argentinos jóvenes, que hayan empezado a publicar en los últimos diez, quince años?

–No, no sé qué me ha pasado. A Fresán, por ejemplo, no lo he leído. Me siento en deuda. Y tendría que pedirles disculpas por no haber tenido tiempo. Y porque hay tantas cosas para leer.

Es curiosa su respuesta; en general los escritores mayores suelen decir, más o menos directamente, que no les interesa.

–No, yo jamás diría eso. Ha sido debilidad mía. Me gustaría haberlos leído. A mí los jóvenes no me molestan. Al contrario, incluso me han enseñado. O yo he sentido que algo he aprendido.

Autores de Concordia

Autores de Concordia