Zelarayán, por Juan Manuel Alfaro

Zelarayán, por Juan Manuel Alfaro.

Zelarayán, por Juan Manuel Alfaro.

A quienes no sepan quién fue Ricardo Zelarayán, les cuento –para que decidan si continúan leyendo o no— que su existencia bordeó lo legendario y que era considerado un “escritor de culto”, “figura central para los poetas de los 90”, alguien que –según Osvaldo Aguirre— había “encontrado palabras que resuenan con la misma intensidad del momento en que fueron escritas, la intensidad inolvidable de la mejor literatura” (Revista “Ñ” 8.1.2011).

Les adelanto, también, que voy a abundar en auto referencias, ya que citaré cartas y dedicatorias personales.

Aclarado esto –y si les interesa—, empecemos.

Ricardo Zelarayán, en 1986, en la contratapa de su novela “La piel de caballo”, valiéndose de su alter ego Odracir Nayarález, se definió como “narrador, poeta y panfletista anónimo, verborrágico, sordo y ya veterano. Entrerriano de nacimiento y para siempre, salteño-tucumano de tradición y santiagueño de vocación, exiliado desde hace años en Buenos Aires”.

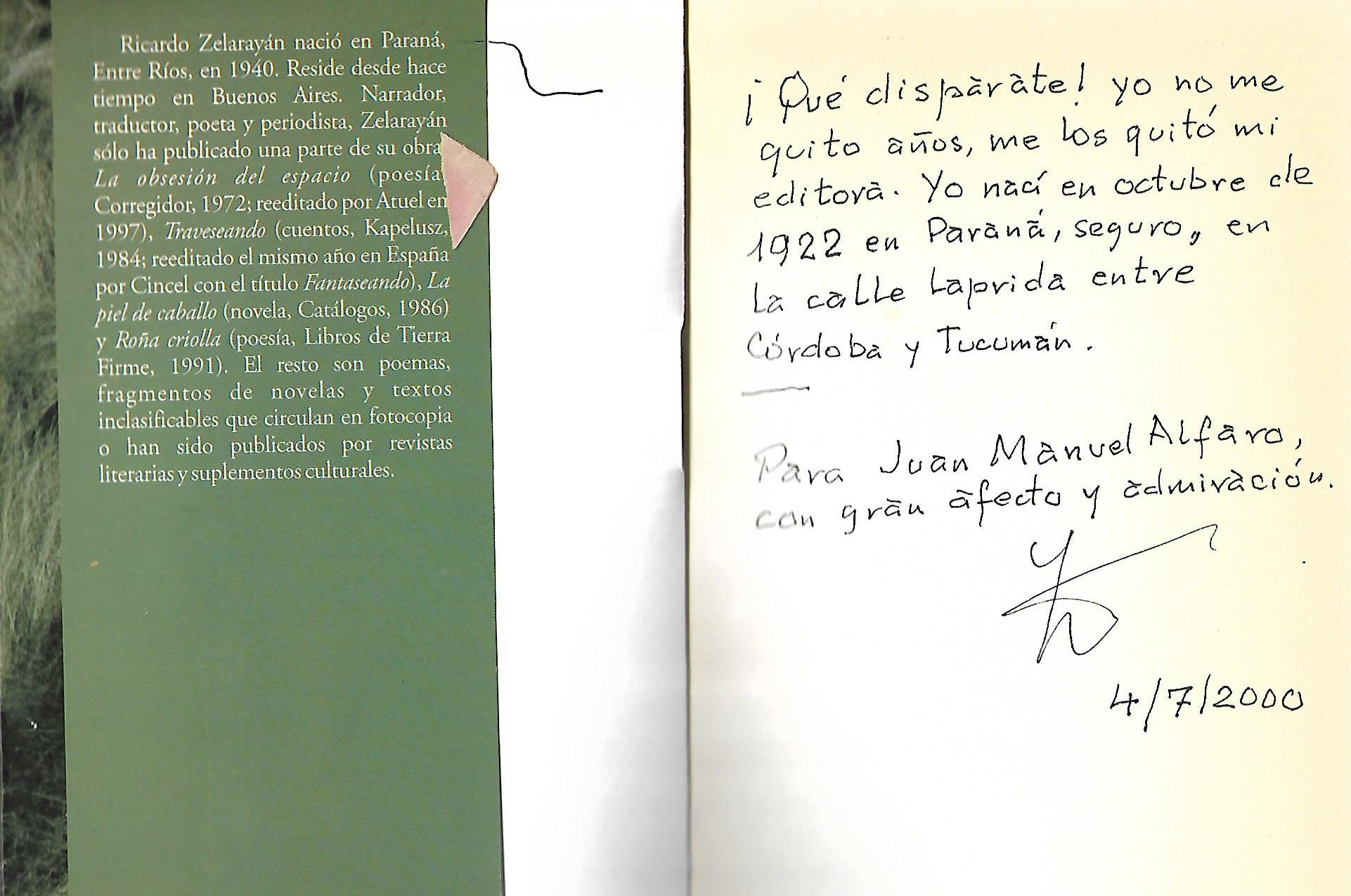

Cuando, en 1999, la novela se reeditó (Adriana Hidalgo Editora), se informa en la solapa que: “Ricardo Zelarayán nació en Paraná, Entre Ríos, en 1940” y se lo identifica como “Narrador, traductor, poeta y periodista”. Esto último, cierto.

Pero no el año de nacimiento. A propósito, una aclaración del propio autor: cuando él me envía un ejemplar del libro, escribe en la primera página: “¡Qué disparate! Yo no me quito años, me los quitó mi editora. Yo nací en octubre de 1922, en Paraná, seguro, en la calle Laprida entre Córdoba y Tucumán”.

Pero vayamos más atrás en el tiempo. Las primeras noticias que tuve de él fueron a fines de los setenta o comienzos de los ochenta, gracias a Carlos Alberto Álvarez quien le entregó copia de algunos de los poemas de mi libro inicial, “Cauce”. Por entonces, Zelarayán tenía a su cargo el suplemento “Cultura y nación” del diario “Clarín”, y pronto lo dejaría, pero de todos modos “olvidó” uno de mis poemas en un cajón del escritorio que ocupaba y fue publicado por su sucesor (que ignoro quién fue) en la edición del 11 de marzo de 1982, junto a poemas de otros cuatro autores (entre ellos uno ahora muy conocido y no por la poesía, precisamente, Santiago Kovadloff), con el título de “Poetas argentinos”.

Hasta aquellos años, Zelarayán había publicado un solo libro, “La obsesión del espacio” (Ediciones Corregidor, 1972) que estaba agotado. Y como quería regalármelo y no le quedaban ejemplares (¡hasta es posible que no le quedara ninguno y lo haya pedido prestado!), lo fotocopió íntegramente –incluidas las tapas— y me lo envió por correo.

La contratapa incluía un comentario tomado de “Primera Plana”, que comenzaba diciendo: “Ricardo Zelarayán es un núcleo de contradicciones; de ahí su conmovedora vitalidad”, describiendo su poesía como “una urdimbre de giros populares, retóricas lugareñas, refranes pergeñados en la tradición oral (…) un topetazo de aparentes oposiciones a las que un ordenamiento singular otorga nueva significación”.

El libro se reedita 25 años después (1997) y, en lugar de ese comentario, sugerente y auspicioso –como suelen ser las contratapas de todos los libros— lleva un escrito del propio R.Z: “Yo he escrito siempre, pero empecé a publicar muy tarde. Hasta 1972, sólo escribía para tirar o perder… A partir de entonces dejé de tirar… Algo más se publicó… Pero, con más de veinte mudanzas en Buenos Aires y mi creciente desmemoria, no puedo evitar que mis cosas se sigan perdiendo”.

(Antes de proseguir: las pérdidas de sus escritos en las mudanzas frecuentes e insalvables, son parte de la materia mítica de “Zelarayán”).

Me envió, entonces, también, un ejemplar de la reedición de “La obsesión del espacio” y en la dedicatoria apunta que es su “primer libro publicado, escrito en julio de 1972 (y) editado en diciembre del mismo año”. ¿Por qué cito la dedicatoria?

Si se trata de su primer libro “publicado” y si escribió “siempre”, como dice él en la contratapa, es posible que haya habido “otros” libros y no solamente escritos sueltos que se perdieron. Además, lo escribió “en julio de 1972”, o sea que escribía mucho en poco tiempo, ¡hasta un libro en un mes!

En “La obsesión…” está incluido uno de los textos suyos que más me gusta: “La gran salina” y que comienza así: “La locomotora ilumina la sal inmensa / los bloques de sal de los costados, / los yuyos mezclados con sal que crecen entre las vías. / Yo vacilo… / Y callo… / porque estoy pensando en los trenes de carga / que pasan de noche por la Gran Salina (…)”.

Al principio uno podría pensar que más que un “poema”, es un monólogo, el fragmento de una novela, un lento fluir de la conciencia, con el ritmo del tren, de fondo, propicio a divagaciones; pero a medida que transcurre y uno participa del “viaje”, se vuelve otra cosa, y el deseo de que sea interminable no puede sustraerse de la conciencia de que en un momento va a cesar o se va a interrumpir, ya que no podría (o no debería) tener final.

Y, quizás (o al menos para mí) “La gran salina” es un ejemplo de lo que Zelarayán sostenía respecto a los géneros literarios, en los que no creía. “Cada persona –escribió— tiene su propio discurso permanente, un río perenne y subterráneo que constantemente amenaza desbordarse. La mayoría de la gente le pone diques, pero así y todo a veces su rumor se escucha. La prosa es poesía o nada. Entre la escritura que llena toda la página y la que no la llena hay sólo una diferencia de escandido, de tempo, de períodos. Es un poco, pero muy a grandes rasgos, la diferencia entre la música sinfónica y la de cámara.”

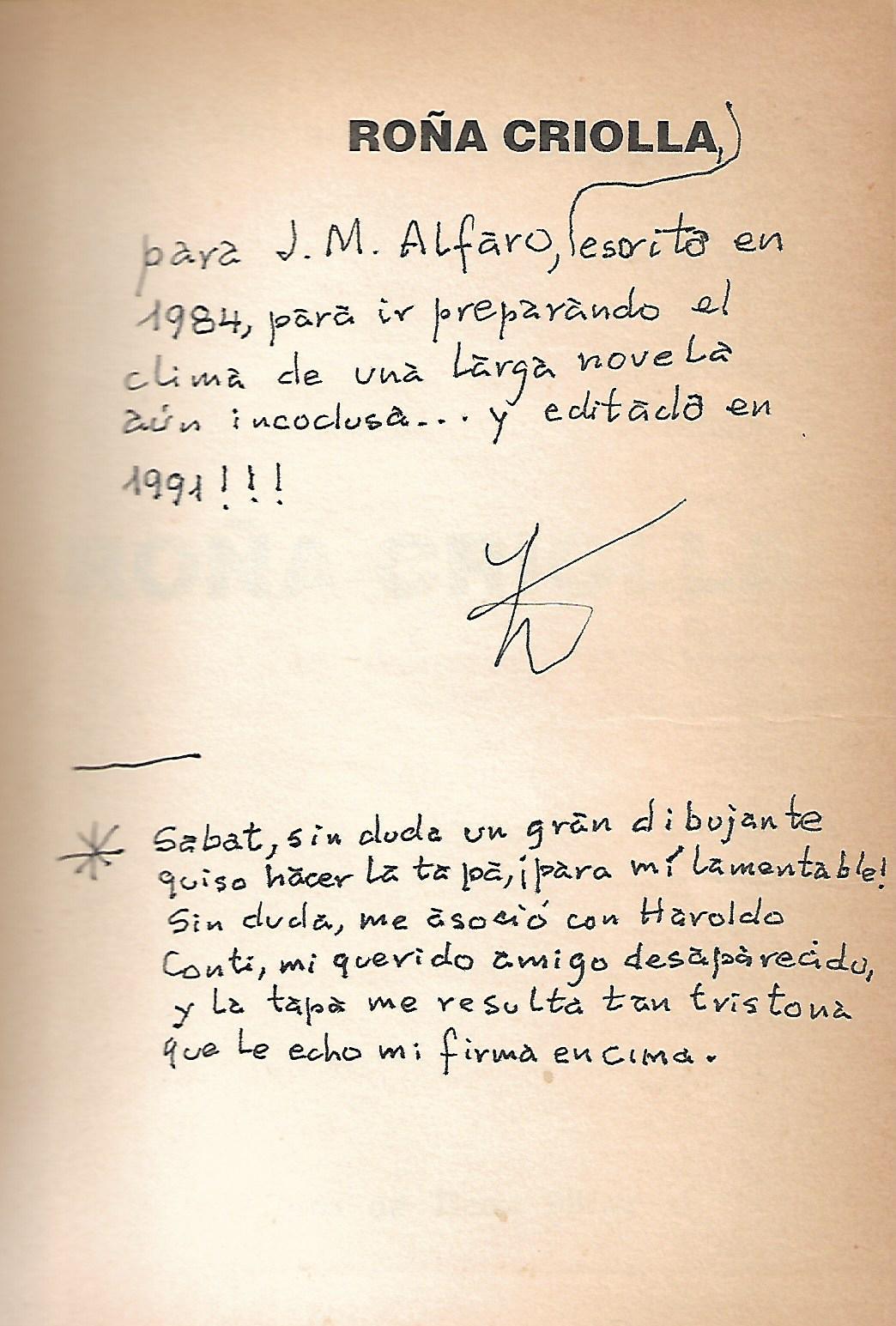

Varios años después del “topetazo” de “La obsesión del espacio”, en 1991, apareció “Roña criolla”. Según me dice en la dedicatoria del ejemplar que me envió, fue “escrita en 1984, para ir preparando el clima de una larga novela aún inconclusa…”

(Se refiere a “Lata peinada”, que estuvo escribiendo siempre y en la cual terminó “perdiéndose”, según confiesa en el prólogo a la ya citada reedición de “La piel de caballo”. Una novela “enorme y torrencial”, la define él, y cuyos fragmentos “salvados” se publicarían en 2008 en el libro “Lata peinada y otros escritos” (Editorial Argonauta), en cuya introducción muy bien dice Laura Estrin “Los libros de Ricardo Zelarayán son libros perdidos, libros interrumpidos, libros abandonados según él mismo, un autor que teje su mito mezclando, confundiendo, gritando su historia de mudanzas, de Salta a Paraná, de Paraná a Buenos Aires, de un barrio a otro, de una calle a otra, donde dice ir dejando papeles, donde insiste en ir perdiendo novelas…”

Porque justamente –como ya anticipé— eso fue parte de su leyenda: Zelarayán era un escritor que vivía mudándose, y en cada casa o pieza de pensión u hotel que dejaba, quedaban –supuestamente— sus escritos o gran parte de ellos. Como la vida, en definitiva, que continúa sobre lo irrecuperable. A propósito, en una entrevista realizada por Fernando Molle y publicada en el suplemento cultural del diario El Ciudadano y la región, Rosario, el 6 de febrero de 2000, decía: “en Buenos Aires tengo 27 mudanzas por lo menos. Yo siempre alquilé, viví en piezas, en pensiones. Primero yo tiraba, y después perdía. Y después trataba de no perder, pero me traicionaba el inconsciente…”

“Un autor que teje su mito”, dice Estrin. En esto, por supuesto, Zelarayán no es el único. Muchos autores crean su propia leyenda. Y algunos hasta terminan creyéndosela.

“Roña criolla” es un conjunto de poemas –algunos con más de una versión— que para los poetas del 90 y, particularmente, para Daniel Durand (Concordia, Entre Ríos, 1964) es “un libro clave en la poesía argentina, que propició el desarrollo de las estéticas de la generación del 90 y de todo lo que vendría después.”

El primer poema se titula “Pioja” y comienza diciendo: “Rezongado rezongo de palabra renga. Pelo y barro. // La horca… limpita. La horquilla puñalea seis veces por vez. Puñaladas finas, bien clavadoras… ¡Y a la puña! // Arado entierra y desentierra. Peine grueso y fino, suave y liendre, piojo nomás. No saltona pulga. Roña y sangre. La piedra aguanta, aguantaraz. (…)”

Confieso que no he logrado franquear los límites (míos, claro) que me impiden el acceso a la totalidad de esa poesía, si bien vislumbres aquí y allá iluminan expresiones fascinantes.

Obviamente, no se trata de creaciones “naturales”, “inocentes”, como sucede a veces en algunos poetas que “son hablados” (para usar un término suyo) por la poesía; y la prueba está en que más de uno de los textos que integran el libro tienen una segunda versión, también incluida. Lo que desacredita la posibilidad de lo espontaneo. La alteración constante es deliberada. La “originalidad” está manipulada por la excentricidad.

Es cierto que, a veces, el lenguaje no alcanza. O no le alcanza a un determinado poeta para decir lo que pretende decir.

Bustriazo –verbigracia—, Juan Carlos Bustriazo Ortiz, esa especie de Góngora pampeano, de “dueño de las palabras” como el Ghenpin mapuche, decía: “He inventado muchas palabras. Lo hice porque yo quería decir alguna cosa y no podía con las otras palabras existentes (…) “Huesolita, por ejemplo: es de hueso, solita. Delgadita. Algo así”. Una verdadera creación.

Ahora bien, de neologismos, “ocurrencias” semánticas, “topetazos” en la sintaxis, alharacas del lenguaje “acriollao” a propósito y otras menudencias, la poesía puede dar “sobrao” testimonio, con pelos y señales. Que le caigan bien o mal es otra cosa o –si se prefiere— queda librado al gusto del consumidor. A veces, es de digestión lenta.

En el poema “Aire sordo”, de “Roña criolla”, el primer párrafo (o estrofa) es “Boca flor de buche. Una volteada no alcanza, rasca piedra, arisca tuna. El agua se agita cuentera.”

Y en “Aire sordo” (segunda versión): “Lenguaraz, flor de buche. Lenguaraz, piedra arisca. Agua agitada cuentera. Lenguaraz, buitre.”

Para mis modestos alcances, hay una búsqueda de la “rareza”. Un ocultamiento extravagante. Una intencionada marginalidad.

No digo que esto le quite “valor” o que impida que esa “audición de la poesía” sea apreciada. Si fuera así no hubiera tenido la resonancia que tuvo para los jóvenes poetas de los noventa. A mis límites, me rindo.

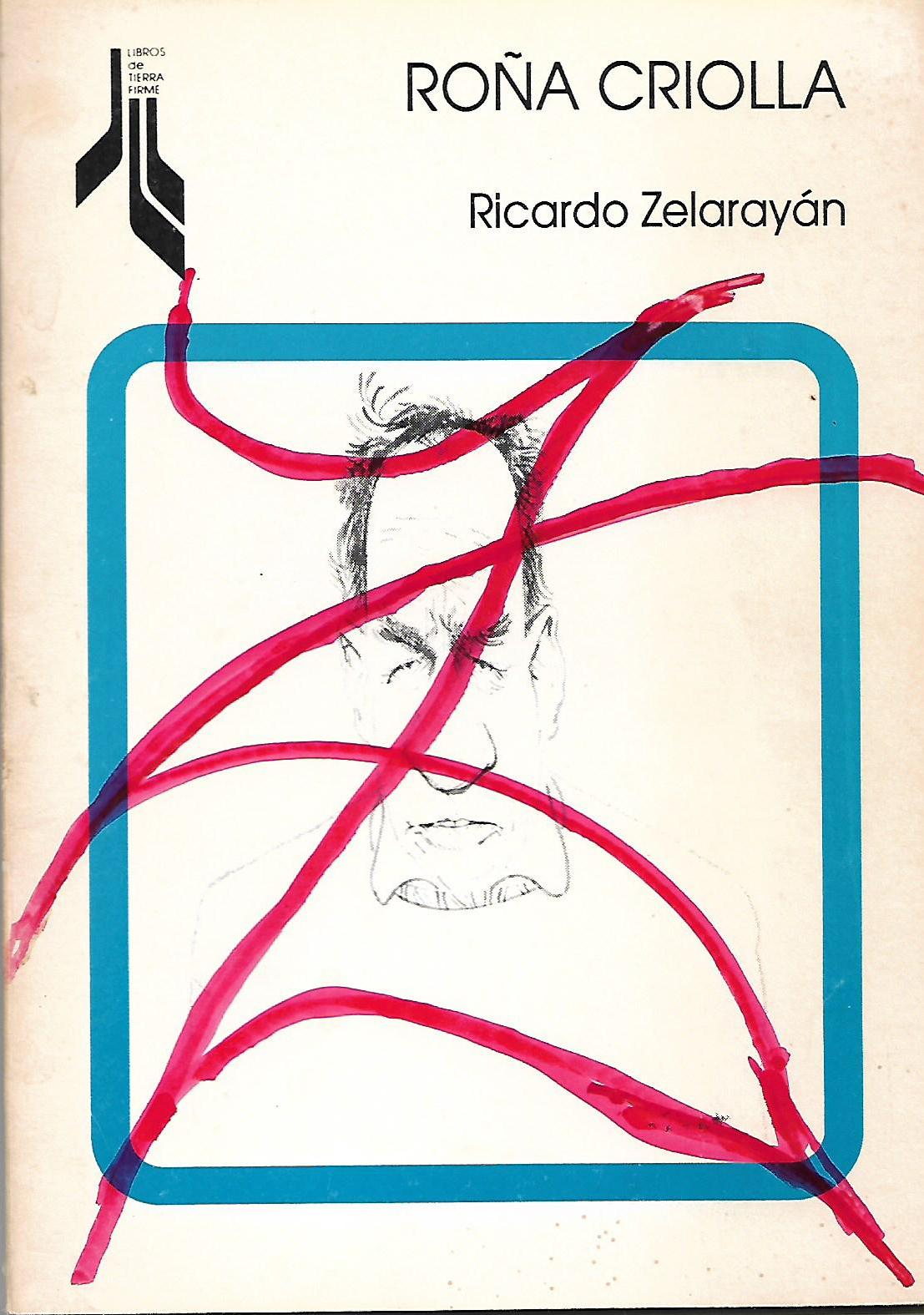

Agrego una información simpática sobre el dibujo que aparece en la tapa del libro, realizado por Hermenegildo Sábat.

En la ya citada dedicatoria que me hizo, agrega a modo de posdata, una llamadita indicada con un asterisco: “Sabat, sin duda un gran dibujante quiso hacer la tapa, ¡para mí lamentable! Si duda, me asoció con Haroldo Conti, mi querido amigo desaparecido, y la tapa me resulta tan tristona que le echo mi firma encima”. Y efectivamente, sobre el dibujo de la tapa, traza su rúbrica, con un grueso marcador de color rojo.

Y al final de estas muy fragmentadas noticias de Zelarayán y parcialísima lectura de algunos de sus libros, quiero comentar nuestro encuentro en la Feria del Libro (en Buenos Aires) y su consecuencia: una de sus últimas y muy auténticas nostalgias: hacer un largo paseo por Paraná.

El 26 de abril del 2000, en la XXVI Feria Internacional El Libro del Autor al Lector (en el predio de la Rural, con la sala Jorge Luis Borges a pleno (seguramente todos entrerrianos), se presentó mi libro de cuentos “La dama con el unicornio” (Ganador del Premio Fray Mocho 1998) y cuando bajé del escenario y empezaban sus interpretaciones los amigos de “El Rescate Tango” (¡porque en esos actos los tiempos son cronometrados y ya nos habíamos excedido con las palabras de Rosita Sobrón y el improvisado y maravilloso diálogo que mantuvimos con Mauricio Dayub), tuve la enorme sorpresa y la enorme satisfacción de que Zelarayán estaba esperándome al lado del escenario y, por supuesto, —como sordo auténtico que era (¡un sordo que escuchaba toda la poesía!)— hablaba muy fuerte y la gente comenzó a chistarnos porque interferíamos la audición de la buena música del bandoneón de Nenín Satler, el violín de Juan Carlos Cavallaro, la voz de Omar Paloma… Pero, para mí, ese momento con el ya mítico autor era parte del premio. Una parte más que significativa. Como si estuviera diciéndome lo que ya había escrito: “No existen los poetas, existen los hablados por la poesía (…) “Si la realidad está en alguna parte, está en el lenguaje (…)” “En un verano de cuarenta y cuatro grados en un pueblo de Santiago del Estero me acordé de los que se dicen poetas cuando vi en una canilla reseca unas moscas que hubieran dado todo por una gota de agua. Así es, los llamados poetas se disputan las canillas, pero el agua no les pertenece… ni la tierra, ni el aire, ni nada. ¡Hay que conformarse nada menos que con las palabras!”

Ahí estaba, casi a los gritos, “el sordo”, que tenía, entonces, 78 años y que, unos meses después me escribiría que la lectura de mis cuentos lo había “metido tanto en los climas de nuestra provincia” que “me muero de ganas de aparecerme por allá” y “Además, confieso que tus cuentos también me han dado ganas de escribir o describir –grabador en mano— un largo paseo por Paraná y alrededores, por lo que representan para mí sus barrios y esquinas, y las situaciones vividas y personajes de mis “aquellos tiempos” .

Fue la última carta. Después no tuve más noticias.

Y es posible que viviera sus diez últimos años con la nostalgia de “sus aquellos tiempos”, pues murió a principios del 2011, sin haber vuelto a Paraná.

Paraná, 10 de julio de 2023 (*)

(*) A esto, en realidad, lo escribí durante la Pandemia, integrando una serie de notas que publiqué en mi portal de Facebook con el título de “Reencuentros de Cuarentena”. Hace unos días lo “reencontré” y al leerlo advertí que estaba sin terminar (o al menos más inconcluso que lo que está ahora), así que procuré completar algunos párrafos y así quedó.

Autores de Concordia

Autores de Concordia